《 著作権法の改正とインターネットでのコンテンツ利用 》

◆平成30年改正の概要

2019年1月1日に施行された2018年著作権改正により、著作権者等の許諾なく利用ができる場合を定める新たな規程が設けられた。

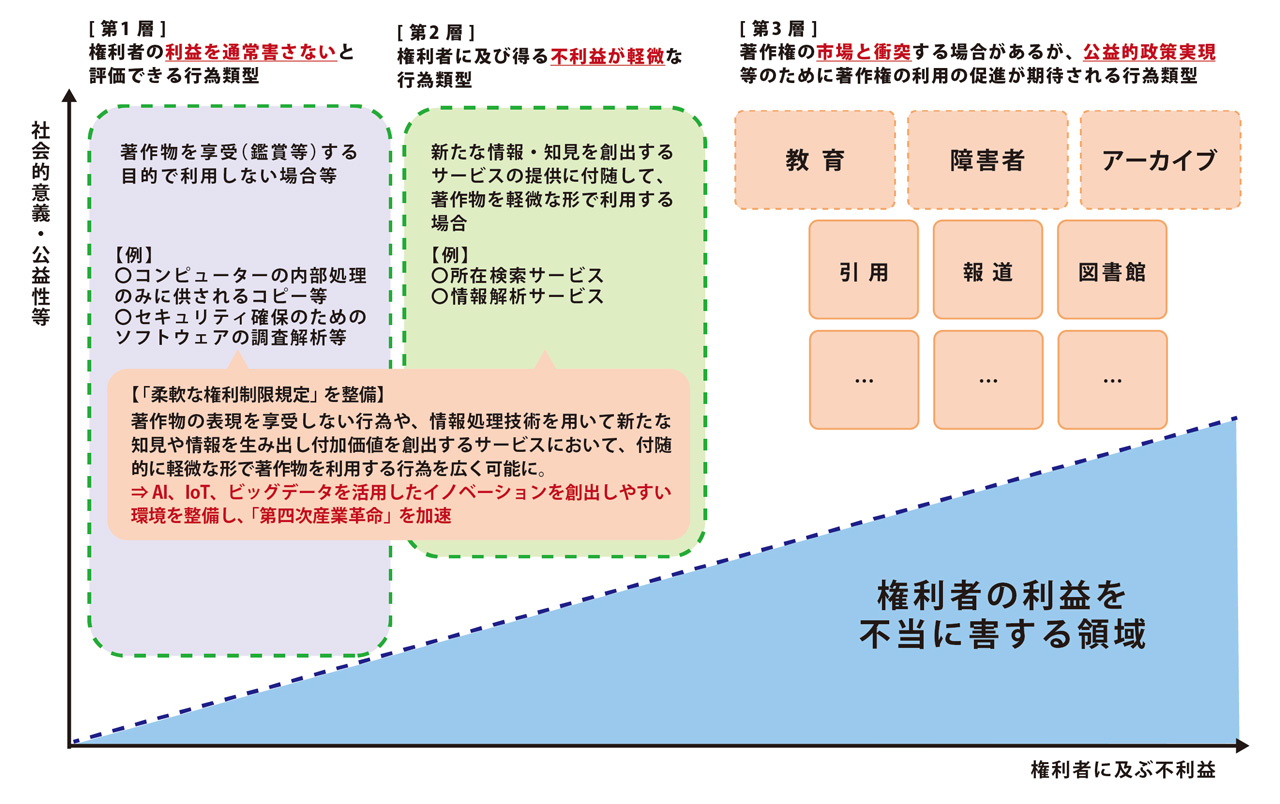

改正前の著作権法は、著作権者の権利行使が及ばない範囲が、個別具体的に規定されており、当該条文の規定が適用されない場合には無許諾で著作物が利用できない、と理解されがちだった。しかし、今回の改正において、著作物の利用につき、社会的意義・公益性等の観点と権利者に及ぶ不利益の観点から、著作権の行使が及ばない場合を3つの層に分け、第1層及び第2層については、包括的・一般的な権利制限規定が設けられ、その結果、従来の権利制限規定が上記観点から整理されることとされた。

かかる階層については、下記の図を参照されたい。

出典:文化庁「著作権法の一部を改正する法律(平成30年)概要説明資料」を元に筆者作成

これにより、従来の権利制限規定の条文が次のとおりに整理されている。

第1層

30条の4 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用

47条の4 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等

第2層

47条の5 新たな知見・情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等

上記のうち、30条の4は、著作物をいわゆる表現を享受する著作物としてではなく、いわゆるデータとして分析等に利用する場合が想定されている。例えば、音楽データを利用しての音分析やAI開発ためのディープラーニングなどで、①著作物利用に係る技術開発・実用化の試験、②情報解析、③①②のほか、人の知覚による認識を伴わない利用であって、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれる。

また、47条の4は、例えば、コンピュータでのキャッシュのための複製や、ネットワークでの情報提供に必要なキャッシュ、複製機器の修理・交換のための一時的複製、バックアップなど、コンピュータ上で著作物を利用する場合、技術処理の円滑化のために付随的に行われる利用であって、やはり著作権者の利益を不当に害する場合が除かれる。

いわゆる第2層にあたる47条の5は、例えば、所在検索サービス、情報解析サービスなど、新たな価値を創出する行為に関する著作物の軽微利用が想定されており、こちらも著作権者の利益を不当に害する場合が除かれる。なお、47条の5については、所在検索サービスや情報解析サービス以外は、政令で定めるものとされているが、現在のところ、政令で定められた利用は存在していない。

第3層については従来どおり、個別具体的に定められることとなるので、詳細は、既存教材を参照されたい。